林家翘(1916年—2013年)1916年生于北京,祖籍福建福州,是显赫的福建林氏家族的一员。林家翘在1933年以全国考试第一名的优异成绩考入清华大学物理系。在清华读书期间,林家翘的成绩也是始终名列年级第一,以至于在任何科目的考试成绩公布时,同学们唯一好奇的就是谁是第二名——每个人都认定第一名就是林家翘。林家翘在一年级时选修萨本栋教授的普通物理课,季终考试时,萨本栋和同仁们研究了某试题所有可能答法,结果在评判林家翘的答卷时发现林的答案出乎所有教授意料,“比预想的答案都要高明!”不仅是专业学科成绩,甚至在体育课上,林家翘也获得了最高分,这并不是因为他特别擅长运动,而是因为当其他学生都在休闲娱乐时,他还在跑道上奔跑练习。

林家翘在清华期间,他就展现出非凡的数学天赋和物理直觉。他在1937年以全班第一名的成绩毕业,老师周培源教授把他留在清华任教。此时也正好是日本侵华战争的开始。面对日本军队的焦土政策,中国工业和大学大规模向西方迁移。在云南昆明,清华大学、北京大学和南开大学合并成立了西南联合大学。林家翘也随校来到了昆明。与他同行来到昆明的还有当时在清华大学任教的陈省身和华罗庚。在对日的抗战中,中国几乎没有任何空军力量,完全丧失制空权,战损极大。周培源先生注意到了这种窘境,说服林家翘将研究方向转到空气动力学专业,因为这是国家最需要的领域。林家翘听从了老师的建议。

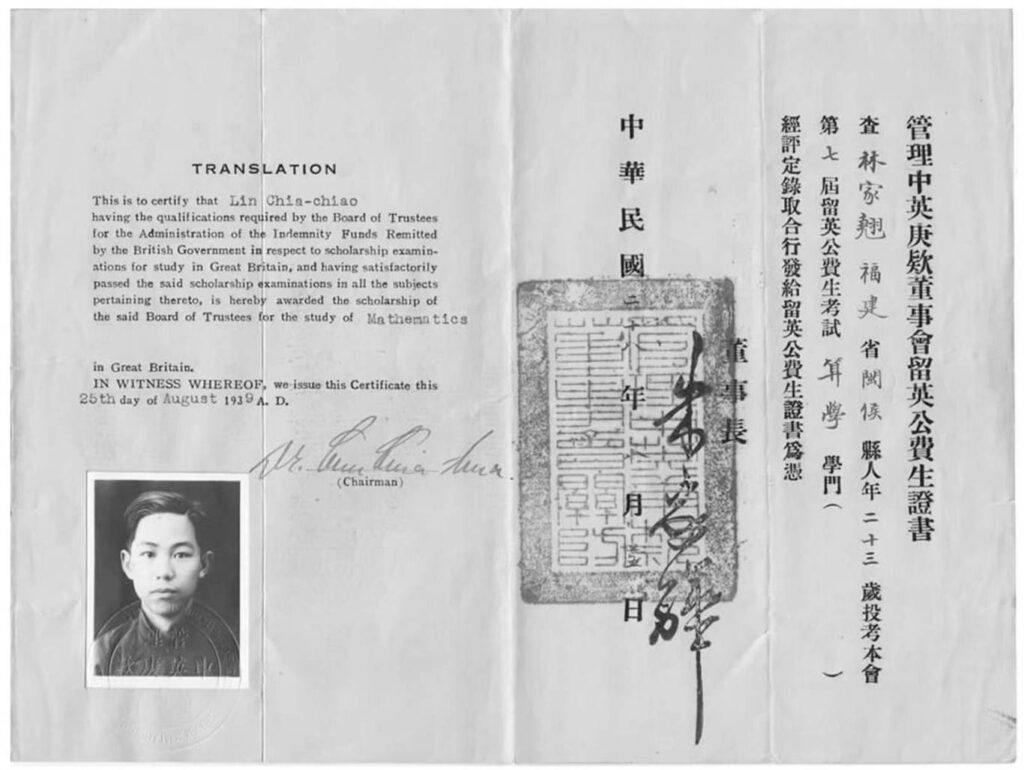

1939年,林家翘获得了庚子赔款奖学金,准备前往英国师从世界著名的流体力学专家 G. I. 泰勒攻读研究生。然而,第二次世界大战的爆发导致英国实际上被孤立,不得不终止了这些计划。1940年,他转而前往多伦多大学学习,师从爱尔兰数学家和相对论学者J. L. Synge。1941 年,他获得了多伦多大学的理学硕士学位,并转学到加州理工学院,师从著名的空气动力学家西奥多·冯·卡门。此时冯·卡门的得意门生钱学森已经在两年前获得博士学位,留在加州理工学院任教。差不多在同一时期,冯·卡门主持的喷气推进实验室还有两位学生,胡宁和郭永怀。冯·卡门的这几位中国籍学生日后都成为了科技界的翘楚。

湍流难题 一战成名

刚入师门不久,冯·卡门就为林家翘指定了博士论文题目。那是物理学巨擘海森堡一篇关于湍流的论文留下的“尾巴”。这也是海森堡在其博士论文导师Sommerfeld指导下的博士论文主题。这个数学问题涉及一个四阶常微分方程(Orr–Sommerfeld Equation),它有内部奇点(或解达到问题物理边界之前的“转折点”),海森堡的论文即是对湍流运动中重要方程的求解。海森堡强烈的物理直觉使他能够绘制出可能的解决方案,并推测当稳定流的边界被跨越时会产生什么样的湍流。但他没有得到数学家可以接受的Orr–Sommerfeld方程的严格意义的解,因此他没有完全解决平行流的“不稳定性”问题。这一重要的缺失导致海森堡的湍流理论一直在学界存在争议。冯·卡门给林家翘的任务则是:彻底解决海森堡遗留的问题,结束争议。

湍流是流体(水、空气等)的一种流动状态。在经典物理中,给定一个物体的运动参数,你可以清楚地知道它将在何时出现在何地。科学家们一直试图在湍流的混乱和互相扰动中建立精确的数学模型,使湍流的世界犹如高速路上汽车的运动一样清晰明了、简洁有序。Orr和Sommerfeld在1920年代合作建立的Orr–Sommerfeld方程是一个特征值方程,描述粘性平行流的线性二维扰动模式。如果满足某些流动条件,平行层流的纳维-斯托克斯方程的解可能会变得不稳定,而Orr–Sommerfeld方程精确地确定了流体动力学稳定性的条件。

在冯·卡门的指导下,林家翘找到了一种解决海森堡问题的分析方法。他做出了一个有灵感的猜测:从稳定到不稳定的转变的临界雷诺数将比1大,因此可以作为渐近展开的一个大无量纲参数。林家翘的解在定性上与海森堡的直观映射一致,他似乎解决了平行剪切流稳定性问题。但林家翘的许多同时代人并不接受他的近似值的有效性。尤其是,一位杰出的数学家和物理学家Chaim L. Pekeris应用有限差分技术获得了海森堡考虑的线性化、时间相关、平面平行问题的直接数值解,并获得了与海森堡和林的结论相反的结果。争论还是没有解决。

为了帮助解决冲突,冯·卡门将林家翘介绍给了计算机科学的奠基人约翰·冯·诺依曼。林家翘向冯·诺依曼表达他希望看到海森堡问题的另一个有限差分计算的愿望。最终,在冯·诺依曼的帮助下,通过使用一台功能强大的(当时的)IBM计算机解决了争议,计算结果表明海森堡和林一直都是对的。Pekeris团队在计算中设置的步长太粗,无法为随其参数和问题的无量纲参数(雷诺数)快速变化的函数提供可靠的结果。林家翘完成了3篇论文,彻底解决了海森堡遗留的平行流稳定性问题,他对平行流稳定性问题的解决构成了从层流到湍流的过渡的经典例子。

海森堡本人听闻这个消息,也兴奋异常。他在哈佛大学举行的美国数学学会上对林家翘的工作大加赞赏:“不是有人批评我的论文吗?现在一个中国人给我解决了!”物理学大师自己无法解决的问题,年轻人林家翘搞定了,使林家翘在学术界声誉鹊起,成为学术名人,成为科学界赫赫有名的C.C.Lin(林家翘的英文名字是Chia-Chiao Lin)。林家翘在欧美学术圈成名时间和陈省身、钱学森差不多,比杨振宁、李政道和吴健雄略早。

林家翘于1944年获得了加州理工学院航空学博士学位。他在喷气推进实验室(由冯·卡门于1938年创立)做博士后期间,与导师合作研究了充分发展湍流的光谱理论,该理论扩展了冯·卡门关于相似性在不可压缩均质湍流统计理论中的作用的思想。在此期间,他还研究了燃气涡轮机的空气动力学、振荡翼型和冲击波理论,这些知识成为现代喷气式飞机和火箭发展的基础,也被总结包含在林家翘于1955年出版的经典专著《流体动力学稳定性理论》中。

在计算机盛行的时代,我们对近似计算已经习以为常,在大多情况下已经把计算机的输出作为和精确解相当了。实际上任何计算机计算的底层都是一定浮点精度的近似计算。然而这种共识并不是一蹴而就的,即使在数理学界,也是经历了几十年的演进过程。林家翘首先提出使用的渐近展开的方法,最终获得了广泛的接受。甚至围绕该技术发展出了一整支称为奇异摄动理论的数学方法。该方法不仅为现代流体力学奠定了重要的数学理论基础,也在许多其他学科和工程领域找到了广泛的应用。这项工作被公认为20世纪应用数学的经典之作。林家翘还发展了解析特征线法,堪称当代应用数学学派的领路人。

麻省育才 推动教改

1945年,他接受了布朗大学应用数学系的教职;1946年,他从助理教授晋升为副教授。1947年,麻省理工学院聘请他担任应用数学副教授,1953年他晋升为麻省理工学院正教授。在MIT,林家翘是应用数学小组的成员,应用数学小组隶属于数学系,两者的关系经常比较紧张,因为两组数学家对数学的基本理念和追求不完全一致。纯数学家追求数学思想的深邃,他们往往关心数字和型状中最基本和深刻的关系,他们想回答的问题是“对不对?”和“有没有解?”。而应用数学家更关心的是:“能不能算?”和“怎么算更有效?”。在林家翘到来之前,MIT的数学系也和哈佛、普林斯顿的数学系差不多,纯数学家占据绝对优势。在数学课程的设置上,也是以分析、代数、几何等纯数学基础课占据绝对的主导地位。自然科学和工程学的学生对他们在数学系学习的课程并不满意,因为他们在那里学到的数学对他们的专业应用有些脱节,有的甚至没有用处。例如,分析课程有很多基础工作,将傅里叶理论置于严格的数学基础上(比如测度论),而没有教学生如何使用傅里叶级数或傅里叶变换来解决光学、电路理论、数据分析或图像处理中的实际问题。因此,MIT院方也给数学系相当的压力,要求其提供更合适的“服务”课程。纯数学家自然鄙视“数学作为工具”的观点,多少抗拒这种压力。

这样相持的一段时间后,MIT院方决定成立应用数学教育委员会,来推动数学教学的改革。这个委员会直接向教务长汇报,而不是数学系主任,并请林家翘出任第一任的委员会主任。林家翘对应用数学有着非常清晰的看法。他认为应用数学家的榜样应该是艾萨克·牛顿和约翰·冯·诺依曼。对于这些人来说,应用数学的动机不是来自发现和证明纯数学传统中伟大的普遍定理的冲动,而是来自自然界中产生的定量问题。对于林家翘来说,科学问题的数学化导致了定量预测和与经验数据的决定性对抗,而经验数据是科学理论的最终裁决者。牛顿为这项活动设定了黄金标准:他发明了微分和积分学来解决天体所施加的动力学和力中的具体问题。冯·诺依曼不仅为量子力学奠定了严谨的数学基础,还展示了如何将复杂的概率方法应用于博弈论,为社会科学领域的经济学打开了数学分析的大门。这一改革持续了很多年,取得了非常丰硕的成果,培养了大批优秀人才,使MIT成为世界应用数学研究的重镇。

林家翘的科学研究方法具有鲜明的特色。他强调数学理论与物理直觉的结合,注重从实际问题中提炼数学模型。这种研究方法对当代科学工作者具有重要启示。林家翘在谈到“应用数学”时,总是强调这个词语提供的是联系,而不是存在的理由——首先是科学、技术或经济动机,其次是应用于具体问题的适当数学工具。他喜欢说,当你能将问题数学化时,你就打开了跨学科研究的大门。对一个领域有用的方法和思维方式可以帮助解决另一个看似不相关的领域的问题。他的这种思想充分反应在他的另一本经典著作《自然科学中确定性问题的应用数学》中,该书成为美国机械工程师学会应用数学经典丛书的第一卷。也正是这种理念的践行,使得林家翘在其学术生涯中能不断跨界,为应用数学的发展开辟了新途径,而且用他手中的应用数学工具,去解决不同领域中的难题。

矢志十年 探秘天体

1960年,林家翘受杨振宁邀请,前往普林斯顿高等研究院作研究一年,原计划是和杨振宁一起研究超流体理论。在此期间,林家翘参加了著名天体物理学家本特·斯特罗姆格伦 (Bengt Strömgren) 组织的一次会议。在会议上,林家翘了解到,星系螺旋结构的成因是天体物理学领域的重大谜题。天文学家们对大多数盘状星系为何具有螺旋结构感到十分困惑。传统理论难以解释旋臂在星系旋转中维持稳定的现象,因为盘状星系中的物质以不同的方式旋转,即靠近中心的物质比远离中心的物质完成一整圈所需的时间更短,但星系的螺旋臂并不会卷成越来越紧密的螺旋。如果螺旋臂卷成螺旋,那么螺旋臂将有超过一百圈,但它们很少会卷成一两个。当时世界上最杰出的观测天文学家——莱顿大学的扬·奥尔特教授简洁地提出了这个曲折的难题,林家翘深受震撼,以其深厚的数学功底和物理洞察力,萌生了这样的想法:盘状星系中的螺旋臂一定不是物质结构,而是波动的形态。这个想法颠覆了当时的主流认知,密度波理论由此诞生。

林家翘马上决定转换研究领域,开始研究天体物理学中这个重要的问题。他将自己在流体力学研究中使用的方法转向星系动力学的研究。他首次用严格的数学方法解释了星系螺旋结构的形成机制,这一理论成为现代天体物理学的基石之一。更构建起数学与天体物理之间的桥梁,开启了星系动力学研究的新纪元。他也开始组建一支年轻的理论家团队,帮助他长期有条不紊地解决这个问题。

1962年,林家翘与徐遐生合作发表奠基性论文《旋涡星系的结构》,首次提出星系密度波理论:旋臂并非物质结构,而是恒星与星际介质在密度波传播中形成的驻波图案。林家翘充分利用自己在研究流体力学时建立起来的丰富工具箱,突破传统N体模拟局限,将万亿恒星系统简化为可解的流体方程。他的团队建立了星系盘的流体动力学方程,引入波动解描述旋臂的集体运动模式。并通过自洽引力场方程,证明密度波模式在非线性扰动下的稳定性。

1965-1970年间,林家翘团队继续对密度波理论进行完善。他们建立了密度波传播的色散方程,揭示旋臂波长与星系转动特性的定量关系。并将星际气体纳入模型,解释旋臂中恒星形成区的观测特征。阐明棒状结构、卫星星系扰动对密度波的触发作用。他们还揭示了密度波通过引力势阱压缩星际气体,触发恒星形成的链式反应的机制。同在这个时期,团队开始研发早期数值计算方法,用数值模拟的方法再现旋臂密度波的演化过程。

到了1970年代,林家翘团队开始获取观测证据,来对密度波理论进行验证。他们通过恒星速度场观测,发现了与理论预测相符的扰动速度分布。理论预测恒星穿越旋臂时速度扰动,被后续光谱观测证实。通过建立银河系旋臂模型,成功解释太阳系附近的星际物质分布特征。

1995年,麻省理工学院出版社出版了他与Bertin合著的专著《星系中的螺旋结构:密度波理论》。从理论提出60年后的今天,密度波理论仍是理解星系结构的主流框架。密度波理论成功推广至絮状旋涡星系,也成为探讨星系碰撞、形态演化的基础工具。

林家翘的工作证明:当深邃的物理洞察与精妙的数学工具相遇,人类便能揭开宇宙最壮丽图案的奥秘。这项长达十多年的研究不仅解答了具体的科学问题,更树立了学科交叉创新的典范,从假说理论框架的提出,完善,到数据模拟,到观察实验的验证,正是人类探索自然宇宙的写照和缩影。

名满学界 情系清华

此后,林家翘也对经济学和生物学领域里的问题有过浓厚的兴趣。他一生数次跨界,都获得了巨大的成功,也收获了无数的荣誉和奖项。林家翘1951年起成为美国国家艺术和科学院院士,1962年起成为美国国家科学院院士。1963年他被MIT授予学院教授的称号,这是MIT对教授的最高荣誉称号,之前控制论的创始人维纳也曾获此殊荣。1972年-1974年,林家翘当选为美国应用数学学会主席。1975年,美国机械工程师学会授予他Timoshenko奖章,以表彰他“对流体力学,特别对流体动力学稳定性和湍流以及银河结构做出的杰出贡献”。1979年,他成为美国物理学会流体动力学奖的第一位获奖者。1982年,他被MIT授予Killian讲师的称号,这一荣誉只授予麻省理工学院最杰出的研究人员。1987年,林教授从麻省理工学院退役,他还获得了清华大学的名誉博士学位。1992年,加州理工学院授予他杰出校友奖。1994年,他当选为中国科学院外籍院士。2002年,他回到母校清华大学,成为继杨振宁之后第二位受邀回国的世界级学者,并创办了以恩师周培源命名的应用数学研究中心(ZCAM),致力于以应用数学方法进行生物学研究。

林家翘经常对身边的人说:“不管搞哪一行,要紧的是要做最重要的一流课题,千万不要做第二等的题目。”他一如既往地无所畏惧地进入新领域,即使在86岁高龄时,他仍为新ZCAM的研究重点制定了一个大胆的计划:将数学应用于生物学,特别是蛋白质折叠问题。我们知道这个问题最近被DeepMind团队用深度学习的方法取得了突破性的进展,对生命科学的意义非凡。林家翘在多年前就以深邃的眼光看到了这个问题的重大意义。

林家翘一生淡泊名利,深居简出,几乎不接受记者采访。但他坚持出席周培源应用数学研究中心每周的讨论班。不论刮风下雨,人们常常看到他的轮椅准时出现在走廊里。他听完别人的讲座会还参加讨论,持续时间通常有两三个小时。回国这么多年,林家翘把国家发的生活费全部捐了出来。2007年,他还把一笔大概有400万元人民币的款项捐给了数学中心,那是他卖掉了一生积蓄的全部股票。他痴迷的永远是自己的学术,没有金钱的概念。在生命的尾声,在医院重症监护室的最后几天,林家翘仍在尽力思考和工作,他还在忙着撰写修改关于蛋白质结构和细胞凋亡问题的研究论文。因为对于他来说,“一天不作研究都不行”。

20世纪科学发展的璀璨星空中,林家翘是一颗耀眼的明星。他的一生跨越东西方文明,在应用数学和天体物理领域开创了多个重要研究方向,为现代科学的发展做出了卓越贡献。作为当代最具影响力的华人科学家之一,林家翘不仅以其开创性的学术成就闻名于世,更以其独特的研究方法和科学思维影响了几代学人。

2013年1月13日,林家翘先生在北京去世,享年96岁。